-

Autre libellé

-

École d'application de Metz

-

École royale de l'artillerie et du génie

-

École impériale d'application de l'artillerie et du génie

-

Type d'organisme

-

Écoles militaires

-

Domaine d'activité

-

Enseignement militaire

-

Artillerie

-

Génie militaire

-

Description

-

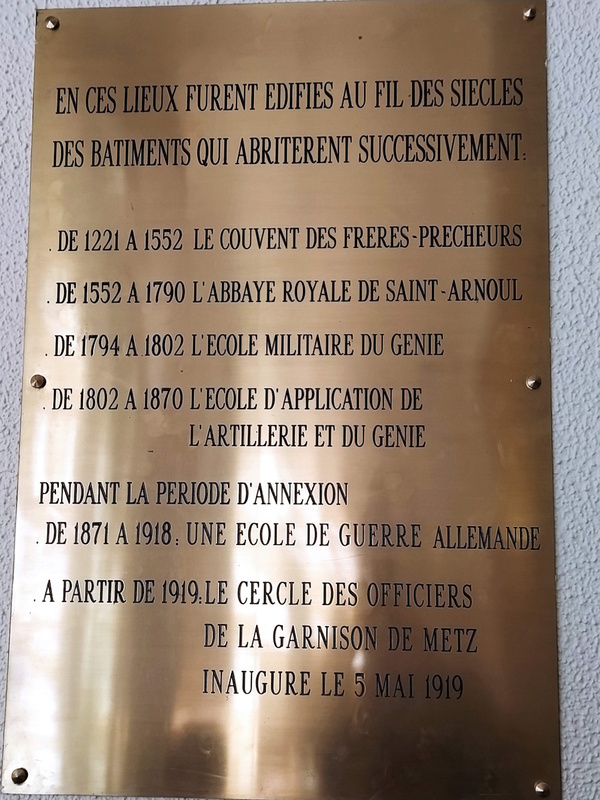

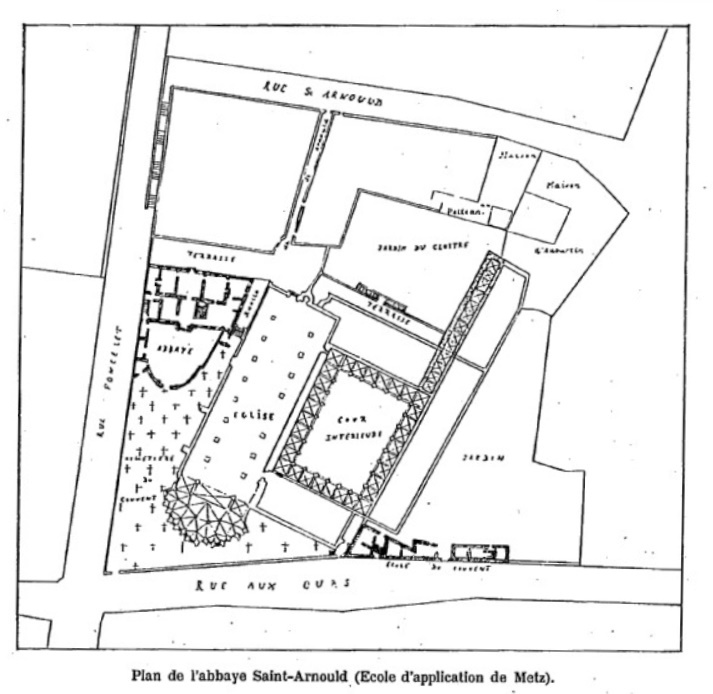

L'établissement à Metz de l'École d'application de l'artillerie et du génie s'est faite en deux étapes qui peuvent être datées de 1794 et 1802. Une série d'événements conduit tout d'abord à la fermeture de l'École royale du génie de Mézières et à son transfert à Metz. L'École du génie de Metz accueille des polytechniciens de 1794 (an II) à 1802 (an XI). André Dupin de Beaumont, sous le contrôle de Carnot, décide le 26 pluviôse an II et fait décréter par la Convention (14 février 1794, Le Moniteur) : "À compter du premier ventôse [an II, 19 février 1794], l’école du génie et des mineurs établie à Mézières, sera transférée à Metz". Porté par Bertrand Barère, le texte précise "L'école du génie établie à Mézières se trouve en ce moment entièrement désorganisée; cet état provient, suivant les pièces que le ministre de la guerre a mises sous les yeux du Comité de salut public, d'un conflit d'autorité, d'abus de pouvoir, de jalousies, d'intrigues, d'ambition et de violation de toute espèce qui ont rendu l'instruction des élèves absolument nulle. [...] Le Comité de salut public vous propose de transférer [les 20 élèves de l'école du génie ainsi que certains enseignants] à Metz pour y recevoir l'instruction militaire et de rapporter à l'école des ponts et chaussées à Paris [future école polytechnique], tout ce qui ne concerne que la théorie et les constructions". L'école du génie de Mézières déménage dans les bâtiments de l'ancienne abbaye de Saint-Arnoul, confisquée par la municipalité en 1790. Elle est alors placée sous le commandement du capitaine Duhays. La formation théorique supérieure est assurée par l’École centrale des ponts et chaussées.

Une partie des enseignants ne vient pas à Metz. C'est notamment le cas de Jean Nicolas Pierre Hachette (1769-1834), natif de Mézières, député à la Convention, dessinateur devenu professeur de mathématiques. Ce dernier postule en 1793 à une chaire de professeur d'hydrographie à Collioure (Pyrénées-Orientales), avant de devenir, lors de la création de l'École polytechnique en 1794, adjoint et répétiteur de Monge. Parmi les enseignants qui rejoignent Metz, Claude-Joseph Ferry (1756-1845), professeur de mathématiques et de physique, également élu à la Convention nationale en représentation du département des Ardennes, Antoine-Emmanuel Tirman père (1737-1810 ca), professeur d'architecture militaire, bibliothécaire, trésorier, Gérard Savart (1758-1842), professeur de physique, fabricant d'instruments scientifiques et de modèles de machines et bâtiments, Aimé (17?-1843), conservateur du laboratoire de physique et de chimie. Nicolas Persy (1774-18?), professeur de dessin et adjoint de Ferry, Boudier professeur de dessin, Julien-Emmanuel Tirman fils (1765-1810), professeur de dessin assistant de Boudier. Le 15 janvier 1799 (an VII), l'école des aérostiers militaires de Meudon, créée en 1795 (13 germinal an II), fusionne avec l'École du génie de Metz. L'arrêté du Directoire du 4 floréal an V (23 avril 1797) précise que l'école du génie est réunie à celle des mineurs et qu'au commandement en chef de l'école sera jointe la direction des fortifications de Metz. En 1801, l'école devient École d'application pour le génie militaire de l'École polytechnique. Le 4 octobre 1802 (12 vendémiaire an XI), un arrêté des consuls Bonaparte, Cambacérès et Lebrun (essentiellement Bonaparte) ordonne la réunion de l’École du génie de Metz avec l'École d'artillerie de Châlons. L'ensemble est renommé École d'application de l'artillerie et du génie de Metz, avec monopole de l'École polytechnique pour suivre une formation préparatoire d'une durée fixée à deux ans.

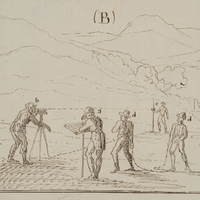

L'effectif des élèves formés est annuellement fixé par le ministre de la guerre, d'après les besoins présumés du service. La législation prévoit la formation à Metz de 100 élèves, 70 pour l'artillerie et 30 pour le génie. Le premier commandant nommé, du 4 frimaire an XI (25 novembre 1802) au 4 frimaire an XII (26 novembre 1803) est Guillaume Boivin de La Martinière (1766-1809) et 60 élèves seront effectivement formés lors de l'ouverture. À Châlons, les bâtiments de l'artillerie deviennent affectés à l'École d'Arts et Métiers, précédemment École des Arts et Métiers de Compiègne (1799 an VII-1803, an X). En matière de directives d'enseignement, l’instruction comprend : celle qui est commune à l'artillerie et au génie; celle qui est spéciale pour l'artillerie; celle spécifique du génie. Les élèves sortent de la formation au bout de deux ans, avec le brevet de sous-lieutenant. Ils sont pourvus du grade de lieutenant lors de leur classement dans leurs armes respectives et continuent à porter entretemps l’uniforme de l’école polytechnique. Les militaires officiers instructeurs ne peuvent, de leur côté, rester employés plus de cinq ans. Il est prévu que le commandement passe alternativement de l’arme de l'artillerie à celle du génie. Certains des élèves formés à l'école débutent leur carrière en tant qu'assistant puis professeur, avant de poursuivre leur carrière militaire dans d'autres affectations. Certains membres de l'école restent à Metz en permanence, pour assurer des enseignements et services. En ce qui concerne les bâtiments, de premiers travaux sont entrepris dans l'ancienne abbaye dès l'ouverture. Des salles de cours, des écuries et un manège sont créés, tandis que l'église du couvent est détruite et laisse place à une salle de manœuvres. Construit au nord-est de l'abbaye, le casernement des élèves est achevé en 1845. En 1852, à la demande du capitaine Goulier, une tourelle surplombant les bâtiments est construite, en vue de servir d'observatoire astronomique.

Les disciplines enseignées vont évoluer. En 1820, sont enseignés à l'école l'administration militaire, la topographie, la géographie et les statistiques, l'art et l'histoire militaires, les fortifications, l'artillerie, les langues étrangères, l'escrime, l'équitation. Sur décision politique, la géométrie n'est plus enseignée. En 1824, Girard et Guyot, professeurs civils, assurent la géométrie descriptive et le dessin. En 1825, Poncelet est professeur de machines et mécanique, Nicolas Persy (1774-18?) enseigne la physique et les mathématiques, Robert Tavernier (1784-1832) le dessin et les levers militaires; la chimie est introduite. Sous le commandement de l'École régimentaire d'artillerie, l'École de pyrotechnie est créée en 1826. En 1827, Girard et Guyot sont de nouveau professeurs civils. Il faut attendre 1828 pour que les sciences physiques et mathématiques soient pleinement considérées, avec la nomination de Persy en tant que professeur, Pierre–Antoine Clerc (1770-1843) et Tavernier, levés militaires et reconnaissances. En 1830, Girard et Guyot sont de retour, Le règlement de l'école est rappelé en 1831; Persy pour les sciences physiques et mathématiques, appelées en 1832, "application des sciences mathématiques à l'artillerie et aux constructions militaires". En 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, Persy et Clerc enseignent, rejoints, à partir de 1836, 1837, 1838 par Pelletier au dessin. En 1839, Stanislas-Fortuné Livet (1808-1860) remplace Persy à son poste d'enseignant topographe. Une phase de stabilité institutionnelle est atteinte, alors que les changements politiques se succèdent : Monarchie de Juillet (1830-1848), Seconde République (1848-1852), Second Empire (1852-1870).

Le 15 août 1870, l'école est évacuée à Paris , afin de ne pas se trouver enfermée dans la ville menacée par l'armée prussienne. Puis, suite au traité de Francfort, l'école est fermée et recréée à Fontainebleau, le 11 décembre 1871. Elle est renommée "École d'application d'artillerie et du génie de Fontainebleau". Après avoir été École militaire allemande durant la première annexion, mess des officiers suite à la seconde guerre, le bâtiment de Saint-Arnould accueille de nos jours une hôtellerie militaire. L'ancienne salle capitulaire abrite une partie de la bibliothèque du cercle des officiers.

-

Source

-

Journal des Départements, n°8 an II

-

État militaire de la République française, pour l'année VIII [-pour l'an douze], p663

-

Annuaire de l'instruction pour 1801 (an VIII), p294

-

Annuaire de l'état militaire de France pour l'année 1820, organisation de l'école, p41

-

Aperçu historique sur les fortifications, les ingénieurs, et sur le Corps du génie en France: Sur les fortifications et le Corps du génie, 1790 à 1804, vol 3, 1864, par Antoine-Marie Augoyat (1783-1864, colonel)

-

L'École d'application de Metz, L'Austrasie : revue du pays messin et de Lorraine, 1908, p75

-

Ancêtre peu connue de l’École polytechnique, l’École royale du génie de Mézières et sa belle descendance (1748−1794), par Pierre Boulesteix

-

Cercle des Officiers, metz.fr

-

Archives et manuscrits conservés à l'École normale supérieure. Papiers de Victor Considerant

-

Année de création - fermeture

-

1802-1870

-

Année de création

-

1802

-

Année de fermeture

-

1870

-

Titre

-

École d'application de l'artillerie et du génie (1802-1870)

-

Employé, affecté, membre

-

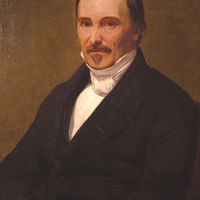

Ferry, Claude Joseph (1756-1845)

Ferry, Claude Joseph (1756-1845)

-

Profession

-

Professeur de mathématiques et de physique

-

Date

-

1794-1805

-

Tirman, Antoine Emmanuel (1737-1810 ca)

-

Tirman, Julien Emmanuel Joseph (1765-1808)

-

Boudier (17?-18?)

-

Persy, Nicolas (1774-18?)

-

Savart, Gérard (1758-1842)

-

Profession

-

Fabricant d'instruments

-

Date

-

1794-1843

-

Aimé (17?-1843)

-

Profession

-

Fabricant d'instruments

-

Date

-

1802-1843

-

Dubuat, Louis-Joseph (1767-18?)

-

Profession

-

Professeur de mathématiques et physique

-

Date

-

1806-1816

-

Lesage, Philogène (1764-18?)

-

Profession

-

Professeur d’architecture et de construction militaire

-

Date

-

1809-1821

-

Tavernier, Robert (1784-1832)

-

Clerc, Pierre–Antoine (1770-1843)

Clerc, Pierre–Antoine (1770-1843)

-

Profession

-

Professeur de topographie et de dessin

-

Date

-

1825-?

-

Français, Jacques Frédéric (1775-1833)

-

Profession

-

Professeur de géodésie et d'art militaire

-

Date

-

1811-1833

-

Soleirol, Joseph-François (1781-1862)

Soleirol, Joseph-François (1781-1862)

-

Profession

-

Professeur de construction

-

Date

-

1814-1845

-

Poncelet, Jean-Victor (1788-1867)

Poncelet, Jean-Victor (1788-1867)

-

Profession

-

Professeur de mécanique

-

Date

-

1826-1835

-

Gosselin, Théodore-François (1791-1862)

-

Profession

-

Professeur de mécanique

-

Professeur de topographie

-

Date

-

1826-1840

-

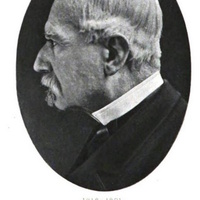

Morin, Arthur (1795-1880)

Morin, Arthur (1795-1880)

-

Profession

-

Professeur de mécanique

-

Date

-

1829-1839

-

Piobert, Guillaume (1793-1871)

-

Profession

-

Professeur d'artillerie

-

Date

-

1831-1836

-

Noizet, François Joseph (1792-1885)

-

Profession

-

Professeur d'Architecture militaire et de Construction

-

Date

-

1831-1835

-

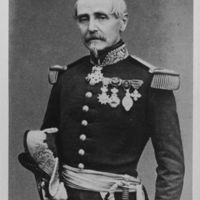

Didion, Isidore (1798-1878)

Didion, Isidore (1798-1878)

-

Profession

-

Professeur d'artillerie

-

Date

-

1837-184?

-

Servois, François-Joseph (1767-1847)

-

Woisard, Jean-Louis (1797-1828)

-

Boileau, Pierre-Prosper (1811-1891)

-

Ardant, Paul-Joseph (1800-1855)

-

Profession

-

Professeur de construction

-

Date

-

1838-1842

-

Virlet, François Édouard (1810-1889)

-

Livet, Stanislas-Fortuné (1808-1860)

Livet, Stanislas-Fortuné (1808-1860)

-

Date

-

18??-1844

-

Profession

-

Topographe

-

Bodin, Louis-François-Marcel (1798-1872)

-

Profession

-

Fabricant d'instrument

-

Date

-

1843-1872

-

Clarinval, Émile (1826-1906)

-

Profession

-

Professeur de mécanique

-

Date

-

1855-1860

-

Goulier, Charles-Moÿse (1818-1891)

Goulier, Charles-Moÿse (1818-1891)

-

Date

-

1844-1870

-

Profession

-

Topographe

-

Steff, Louis-Nicolas (1828-1903)

-

Profession

-

Dessinateur

-

Date

-

?-1870

-

Jouffret, Esprit (1837-1904)

Jouffret, Esprit (1837-1904)

-

Profession

-

Professeur d'artillerie

-

Date

-

1868-1870

-

Laurent Joseph Pelletier (1811-1879), dessinateur civil employé en 1854

-

Sujet

-

Artillerie

-

Génie militaire

Ferry, Claude Joseph (1756-1845)

Ferry, Claude Joseph (1756-1845)

Clerc, Pierre–Antoine (1770-1843)

Clerc, Pierre–Antoine (1770-1843)

Soleirol, Joseph-François (1781-1862)

Soleirol, Joseph-François (1781-1862)

Poncelet, Jean-Victor (1788-1867)

Poncelet, Jean-Victor (1788-1867)

Morin, Arthur (1795-1880)

Morin, Arthur (1795-1880)

Didion, Isidore (1798-1878)

Didion, Isidore (1798-1878)

Livet, Stanislas-Fortuné (1808-1860)

Livet, Stanislas-Fortuné (1808-1860)

Goulier, Charles-Moÿse (1818-1891)

Goulier, Charles-Moÿse (1818-1891)

Jouffret, Esprit (1837-1904)

Jouffret, Esprit (1837-1904)

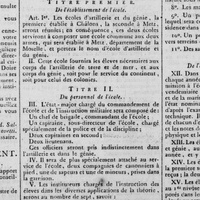

Arrêtés des consuls de la République, portant sur la création de l'École d'application de l'artillerie et du génie [12 vendémiaire an XI, 17 octobre 1802]

Arrêtés des consuls de la République, portant sur la création de l'École d'application de l'artillerie et du génie [12 vendémiaire an XI, 17 octobre 1802] Décret du 30 vendémiaire , concernant les écoles des services publics [30 vendémaire an IV, 22 octobre 1795]

Décret du 30 vendémiaire , concernant les écoles des services publics [30 vendémaire an IV, 22 octobre 1795] Didion, Isidore (1798-1878)

Didion, Isidore (1798-1878) Poncelet, Jean-Victor (1788-1867)

Poncelet, Jean-Victor (1788-1867)