-

Type

-

Article législatif

-

Lois et règlements

-

Texte transcrit

-

Sujet

-

Écoles maternelles

-

Enseignement primaire

-

Enseignement secondaire

-

Classes non mixtes

-

Écoles normales

-

Description

-

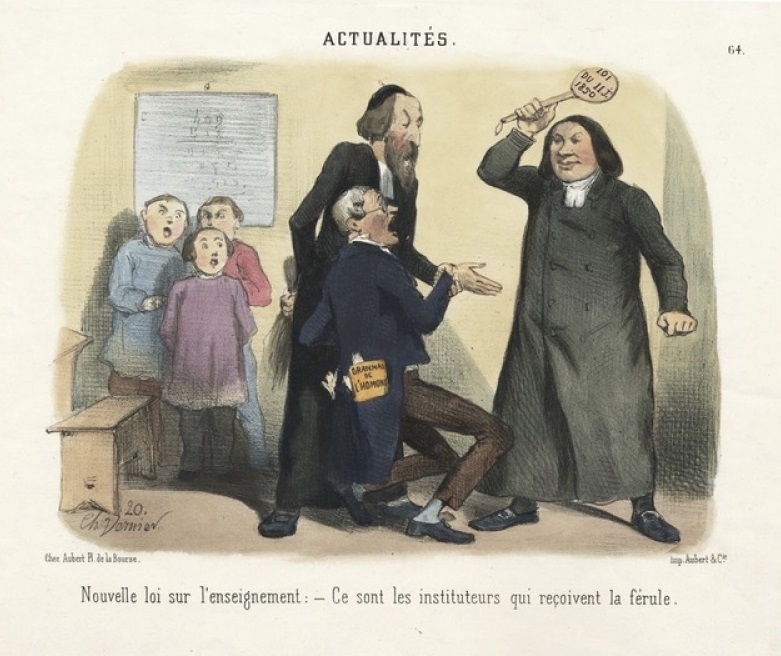

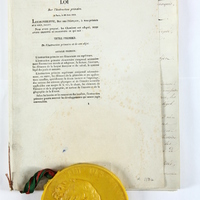

Sous la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte, M. de Falloux (1811-1886) avait déposé, le 18 juin 1849, un projet de loi remaniant de fond en comble l'organisation de l'instruction publique. C'est sous le ministère de M. de Parieu (1815-1893) que ce projet allait devenir la loi du 15 mars 1850. Adoptée par 399 voix contre 237, cette loi a aussi pour auteurs de Montalembert (1810-1870), l’abbé Dupanloup (1802-1878) et Adolphe Thiers (1797-1877). Elle consacre la liberté de l’enseignement dans le le primaire et le secondaire, suspendant le monopole de l’Université sur le contrôle des écoles. La principale autorité centrale, le Conseil supérieur de l’Instruction publique, comprend huit universitaires sur vingt-huit membres, ainsi que sept représentants des cultes et trois membres de l’enseignement libre (Art. 1).

Dans chaque département est créée une académie, dans laquelle l’évêque est présent et celle-ci siège alors dans les préfectures. Un recteur d'académie est nommé par département. Promulguée sous le Second Empire, la loi Fortoul de 1854 reviendra sur cette disposition controversée. Tous les aspects de l’enseignement, salles d'asile (maternelles), enseignement primaire, enseignement primaire supérieur, enseignement secondaire, école normales sont abordés, à l'exception du supérieur. Dans ses aspects sociaux, la loi Falloux complète la loi Guizot de 1833, qui rendait obligatoire une école de garçons dans toute commune de 500 habitants.

Les programmes de l'enseignement primaire (Art. 23) sont rappelés :

- L'instruction morale et religieuse ;

- La lecture ;

- L'écriture ;

- Les éléments de la langue française ;

- Le calcul et le système légal des poids et mesures.

Les enseignements du primaire supérieur facultatifs incluent :

- L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;

- Les éléments de l'histoire et de la géographie ;

- Des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;

- Des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ;

- L'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ;

- Le chant et la gymnastique.

La création d'une école de filles dans toute commune de 800 habitants ou plus est rendue obligatoire, avec en plus pour celles-ci des travaux d'aiguille. L'enseignement y est confié à une institutrice laïque ou religieuse. Dans ce dernier cas, une lettre d'obédience de l'évèque tient lieu de brevet pour les institutrices.

La loi est principalement connue par ses dispositions sur la liberté d'enseignement, laissant une large place à l'enseignement confessionnel. L'article 69 précise que les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l’État un local et une subvention, cependant sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. De nouvelles institutions privées se développent alors, notamment à Metz le second Collège/Lycée jésuite ou à Paris le Collège/Lycée Sainte-Geneviève, dont les classes préparatoires vont devenir renommées, en France et à l'étranger.

-

Auteur

-

Bonaparte, Louis-Napoléon (1808-1873)

-

Falloux, Alfred de (1811-1886)

-

Montalembert, Charles de (1810-1870)

-

Dupanloup, Félix, Abbé (1802-1878)

-

Thiers, Adolphe (1797-1877)

-

Date

-

1850

-

Table des matières

-

Titre Premier. Des autorités préposées à l’enseignement

- Chapitre Premier. Du Conseil supérieur de l’instruction publique

- Chapitre II. Des conseils académiques

- Chapitre III. Des écoles et de l’inspection

-- Section I. Des Écoles

-- Section II. De l’Inspection

Titre II. De l’enseignement primaire

- Chapitre Premier. Dispositions générales

- Chapitre II. Des instituteurs

-- Section première. Des conditions d’exercice de la profession d’instituteur primaire public ou libre

-- Section II. Des conditions spéciales aux instituteurs libres

-- Section III. Des instituteurs communaux

- Chapitre III. Des écoles communales

- Chapitre IV. Des délégués cantonaux, et des autres autorités préposées à l’enseignement primaire

- Chapitre V. Des écoles de filles

- Chapitre VI. Institutions complémentaires

-- Section première. Des pensionnats primaires

-- Section II. Des écoles d’adultes et d’apprentis

-- Section III. Des salles d’asile

Titre III. De l’instruction secondaire

- Chapitre premier. Des établissements particuliers d’instruction secondaire

- Chapitre II. Des établissements publics d’instruction secondaire

Titre IV.

Dispositions générales

Dispositions transitoires

-

Titre

-

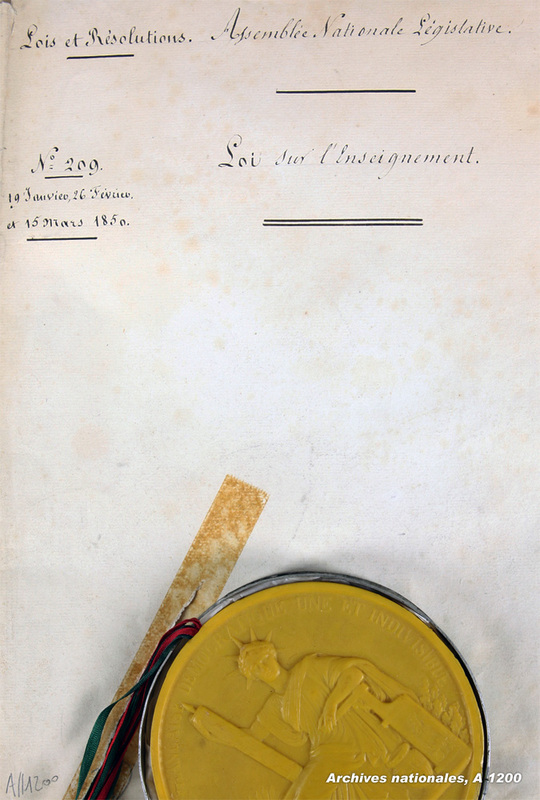

Loi sur l’enseignement, du 15 mars 1850, dite Loi Falloux

Loi sur l'instruction primaire, du 28 juin 1833, dite loi Guizot

Loi sur l'instruction primaire, du 28 juin 1833, dite loi Guizot